张世超

【摘要】本文从传统的文字学理论“六书”入手,指出它在先秦时期是应识字教学的需要而产生的,“六书”的社会意义在汉代已与先秦时期不同。同时指出“六书”中的一些基本条例的出现,可能早到甲骨文时代。进而运用出土的文字材料和传世的识字教科书探讨了西周至春秋期间的汉字教育问题。

【关键词】 六书 文字体系 识字教学 六艺 字书

一

中国传统文字学理论中有“六书”,对“六书”阐述得最详细的是许慎的《说文·叙》:

“周礼八岁入小学,保氏教国子先以六书:一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”

比《说文·叙》更早的记载见于先秦时期成书的《周礼·地官·保氏》:

“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”

《周礼》中仅提到“六书”二字而已,连六书的具体名目都未说及。汉人中说到:“六书”的还有二家。班固《汉书·艺文志》曰:

“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”

郑玄《周礼注》引郑司农曰:

“六书:象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。”

这里有两件事需要辩明:其一,将汉代三家的说法比较一下即可知道,他们所讲的内容是相同的,只是个别的名称有所不同,例如“象事”和“处事”就是“指事”,“象意”就是“会意”,“象声”和“谐声”就是“形声”。说明汉人关于“六书”的说法是来自各自的师承,在先秦时期应该有一个古老的底本,《周礼》一书只是偶尔地语焉不详罢了。有人认为“六书”出自汉人是不确切的。汉人传下的“六书”名称有所不同。说明古人在传授“六书”时更注重它的内容,而不是它的形式(名称)——“六书”是一种实用性的文字学理论。其二,班固在说到“六书”时曰:“造字之本也”,古来的文字学家们也大都把“六书”视为“造字之法”,或者是“分析汉字结构的理论”。我们要指出的是,“六书”本来是应识字教学的需要而产生的。

二

汉字隶变以后,进入了符号的音节表意文字体系。在这种文字体系里,字与字的区别完全在于笔画的多少、长短及相互搭配位置,一点的多少、一横画的长短都足以把一个字区别为另一个字,典型之例可以举出“王”与“玉”与“主”、“土”与“士”、“未”与“末”来说明问题。因此,面对这一文字体系的人学习汉字时,首先要记住那些由点、横、竖、撇、捺等笔画构成的基本字符,记住字符与字符间的细微差别,然后再去记那些由基本字符拼合而成的更复杂的字。|

而隶变以前的古文字,属于另一个文字体系,孙常叙先生称之为“形象的音节表意文字体系”。①在这一体系里,字与字的区别不在于笔画的多少、长短、搭配位置,而是其构形所表现的形象。我们从《甲骨文编》“車”字中选出几个字形,从《金文编》“马”字中选出几个字形,以见这种文字的特点:

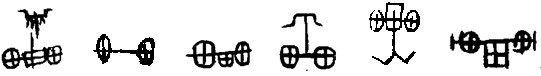

甲骨文“車”字

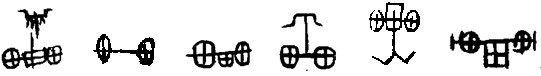

金文“馬”字

无论是甲骨文的“车”字还是金文的“马”字,其异体构形的笔画数目、形状及搭配位置差别都如此之大,按后代的文字观念很难承认是同一个字,但当年的人们却是把它们视为同一个字的,因为它们分别反映了“车”和“马”共同的形象特征。

面对这样的文字,人们要想学会认读和书写,首先当然要知道哪些字是描绘事物的外部形象或特征,哪些字是会合两个或三个象形符号而表达一种意义……《周礼》上说保氏教育“国子”的内容之一是“六书”,实际上指的是识字教学。对于先秦时期的识字教学来说,“六书”是如此地重要,因而《周礼》讲到识字教学时只说是“教之”“六书”。“六书”在先秦时期是为识字教学服务的,而在普遍使用隶书的汉代,许慎在《说文解字》中阐发、运用“六书”则是为了引导人们读古文经和推导字的本义——“六书”的社会意义已经由识字教学转变为历史文字学研究了。可以说,如果抛开读经和研究汉字的历史,就汉代的识字教学而言,《说文》所阐发的“六书”及其对文字的分析,还不及“马头人为长”、“人持十为斗”等说教实用。②

三

《周礼》中所列的贵族教育科目有“六艺”,但几千年来,在一般人的意识中始终是将识字作为受教育与否、有文化与否的基本标志的,因为识字是学习一切文化知识的前提,是启蒙的标志,可见识字教学在传统教育中的重要地位。可是在古代文献中,有关识字教学的方法和过程的记载却殊为鲜见,大概是因为识字教学是初级教育阶段的内容,没有高深的大道理蕴涵于其中,不受人们重视的缘故。

据典籍记载,夏代已有学校。《孟子·滕文公上》:“设为庠序学校以教之。庠者,养也;校者,教也;序者,射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠。”《礼记·王制》:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。”据汉代郑玄之注,“东序”即“大学”,“西序”即“小学”。夏代的文字情况至今尚不清楚,是否存在学校教育还有待新的材料证明。

商代则除了有典籍上的记载外,还有大量的甲骨文材料可以证明。研究甲骨文的人在这方面颇有发现。上世纪70年代初,郭沫若先生在一篇文章中揭示了这样一项发现:|

“最有趣味的是,我又曾经发现了一片练字骨(《殷契萃编》第一四六八片),内容是自甲子至癸酉的十个干支,反复刻了好几行,刻在骨版的正反两面。其中有一行特别规整,字既秀丽,文亦贯行;其他则歪歪斜斜,不能成字,且不贯行。从这里可以看出,规整的一行是老师刻的,歪斜的几行是徒弟的学刻。但在歪斜者中又偶有数字贯行而且规整,这则表明老师在一旁捉刀。这种情形完全和后来初学者的描红一样。”③

郭老的这一观点在几十年前就曾发表过,他在《粹》1468片考释中写道:

“中第四行,字细而精美整齐,盖先生刻之以为范本。其余歪斜剌劣者,盖学刻者所为。此与今世儿童习字之法无殊,足征三千年前之教育状况,甚有意味。”

其目光之敏锐,令人钦佩。说“足征三千年前之教育状况”,亦很有道理,但其负面的影响却是使学界一些人误解了郭老的意思,将契刻的教学与识字书写的教学活动混为一谈。例如张政烺先生即认为像这样的一类习刻材料“都是学书者所作”。④有人说,这就是“当时学习文字课业的情形”。⑤更进一步,则有人认为商代的文字都是刻在甲骨片上的,商代的书籍就是甲骨片。其实,商代的甲骨契刻活动仅仅是当年文字活动中的一小部分,契刻是在书写基础上的一种特殊技能。商王朝所选定的新的刻手,必定是早已接受过识字、书写教育的人。⑥不过,通过这些甲骨习刻文字材料所反映出的师徒传授时的细致严谨态度,可以想象出当年识字、书写教学的情形,倒是它的意义所在。

甲骨卜辞中未见有关识字教学的记载,但有一片卜骨上可见到有“大学”的字样,看来周代的小学、大学二级教育制度,商代似已存在。⑦其实,只要注意到出土甲骨文字之发达形态、其庞大的数量以及使用文字者的熟练程度,就可以知道,当年掌握文字的人们要经过系统的识字、书写的学习和训练是没有疑问的。如前所述,面对形象的音节表意文字的识字教学活动要以“六书”之类的理论作为基础。

对于传统的“六书”,古文字学家并不满意,因为它不能用来分析解释包括甲骨文在内的一切古文字。于是学者们批判了“六书”,并且有种种新的建构。“六书”中(包括许慎对它们的解释)确实羼杂有后代的文字观念,但如果我们承认“六书”是应识字教学的需要而产生的,并且商代已经产生了识字教学活动的话,就可以推论,“六书”中的一些主要条例如“象形”、“指事”、“形声”等在商代就已经出现了。

四

西周时期的官学是包括小学启蒙教育的,这一点除了典籍记载外,还有大盂鼎“余唯即朕小学”和师 簋“在昔先王小学”可以证明。春秋以降,私学兴起,打破了西周“学在官府”的局面。教育开始下移。孔子说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”(《论语·述而》)投到孔子门下的人来自社会各个阶层,他当然都要首先对他们进行启蒙教育。但是,整部《论语》中没有只字提到孔子如何教学生识字。《说文》中所提到的“孔子曰:一贯三为王。”和“孔子曰:推十合一为士。”(均见于《说文》卷一上)恐怕都是汉人所伪造,因为这对字形的分析与春秋时代及其以前的文字不合,像孔子这样熟悉商周古文献的人绝不会说出这样的话。《论语》中不讲识字教学,原因大概是识字教学被孔子等人认为是低层次的琐屑小事。孔子瞧不起做工、务农、经商之人,他培养学生的目标是能实现儒家理想的,修身,齐家,治国,平天下的“君子”。但在众多的学生中,总难免有一些人学会了读书写字后又回到生产劳动中去了。“子谓子夏曰:‘女为君子儒,无为小人儒。’”(《论语·雍也》)从这段话里透露出来的一些消息是,孔子在世时就已有些人受过启蒙教育后便回到生产中做“小人”去了。至战国时期,这种情况越来越多。《吕氏春秋·当染篇》说:“(孔子与墨子)皆死久矣,从属弥众,弟子弥丰,充满天下。”如此多的学生,当然不能都去做脱离生产劳动的“君子”了。|由于私学和平民教育的发展,改变了西周时期那种贵族式精英教育的格局,越来越多的从事各种劳动的平民具有了读写汉字的能力,识字的人群空前扩大。在这方面,考古学上的一个证明便是出土的战国时期的文字往往写得潦草、简率。这是未脱离生产劳动的人写字的特点。

五

秦汉时期,识字已成为学童初级教育的主要内容。仅从当时所编写的识字教材即可看出人们对识字教学的重视。秦代有三部字书:李斯所编《仓颉篇》、赵高所编《爰历篇》和胡毋敬所编《博学篇》。汉代又有司马相如编的《凡将篇》、扬雄编的《训纂篇》、贾鲂编的《滂喜篇》、史游编的《急就篇》。这些字书自然也有规范文字的作用,但其最主要的功能还在于作启蒙的识字课本。承战国时期文化发展的余诸,秦汉时期平民中接受教育的人更多,上世纪初叶在西北地区发现的汉代木简中,就有《仓颉篇》的字句,是当年屯戍的士兵书写和诵读的遗物,可见当年的风气。而秦王朝的“焚书坑儒”以及“以法为教”、“以吏为师”的政策,严重地打击了春秋战国以来的高层次教育,识字成为当时受教育者的一个主要目标。多数人去学习文化的目的不再是经世纬国,纵横捭阖,而是供日常应用或应朝廷需求做一个官吏。《说文·叙》:“学僮十七以上始试,讽籀书九千字乃得为吏。又以八体试之,郡移太史并课,最者以为尚书史。”说的是比较普通的情况。

《仓颉篇》以下的这些识字课本,性质大体相同。从完整地流传下来的《急就篇》可以看出,它们都是将日常用字编成歌诀的形式,让学字的人记诵、默写,以达到识字的目的。这种识字教学方法应用了几千年,一直延续到清末民初私塾里读的《三字经》、《百家姓》、《千字文》。

《仓颉篇》已经散佚,除典籍上偶尔可见的零辞残句外,在《流沙坠简》、《居延汉简》里也都见有其残文。1977年安徽省阜阳县双古堆一号汉墓出土《仓颉篇》残简,存有完整字近550个,是迄今所见存字最多的《仓颉篇》。⑧与其后编成的《急就篇》相比,前者以四言句为主,而后者则以七言句为主。

在《仓颉篇》之前,还有一部《史籀篇》,也已经散佚。据王国维先生考证,《史籀篇》是春秋战国期间流行在关西地区的识字课本,也是四言句的歌诀形式⑨他的意见是很有道理的。

六

在有专用的识字课本之前,人们是用什么方法进行识字教学的呢?

首先,通过背诵、默写一部分篇章来集中学习文字的方法应该再向上推溯,换句话说,在有专用的识字课本之前,人们也是通过这样的方法识字的。其次,我们认为,从种种迹象看来,在早期(至少是西周到春秋时期)的识字教育中,是通过背诵《诗》让学生掌握汉字,达到启蒙的目的的,理由如下:

一、最早的识字课本如《史籀篇》、《仓颉篇》都是四言歌诀体,明显是从《诗》延续下来的语言形式。

二、古代文献中的记载表明,凡是受过教育的人,都能背诵《诗》,即使没有能力者,也能整篇地背诵。《论语·子路》:“子曰:诵诗三百,授之以政,不达。使于四方,不能专对。”说的就是这种情况。1980年3月陕西长安县新旺村出土的史惠鼎铭文中有“日就月将”的字句,说明西周时受过教育的人也是诵读《诗》的。⑩

三、春秋时期的贵族们在外交的场合常常“赋诗”,所谓“赋诗”通常是借《诗》中的词句表达自己的意思,以表现含蓄、委婉的风格,这是当年贵族修养的一个组成部分。但“赋诗却往往断章取义,随心所欲,即景生情,没有定准。”,这正与后代的文人生吞活剥、断章取义地使用儿时背诵的《百家姓》、《三字经》、《周易》等书一样。

四、孔子多次强调“学诗”,他说学诗可以“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)恐怕也与识字有关。|

背《诗》、默写既可以学字,又可以诵《诗》,固然是一举两得,但缺点是《诗》中重复出现的字太多,一些常用的,应当掌握的字又未必在《诗》中出现。一种专为识字记诵而编写的教科书便应运而生了。

2010年8月7日

注释:

①孙常叙《孙常叙古文字学论集》,东北师范大学出版社1998年,第472页

②参拙文《认知文字学的回顾与前瞻》,《中国文字研究》第八辑

③郭沫若《古代文字之辩证的发展》,《考古》1972年第3期,后收入文集《奴隶制时代》,人民出版社1973年

④张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期,后收入《张政烺文史论集》,中华书局2004年

⑤孙培青主编《中国教育史》,华东师范大学出版社,2005年,第16页

⑥参拙著《殷墟甲骨字迹研究》,东北师范大学出版社2002年,第27—28页

⑦见《屯南》第60片,参王贵民《从殷墟甲骨文论古代学校教育》,《人文杂志》1982年第2期

⑧文物局文献研究室、安徽省阜阳地区博物馆阜阳汉简整理组《阜阳汉简<仓颉篇>》,《文物》1983年第2期

⑨王国维《史籀篇疏证》,《王国维遗书》第六册,上海古籍书店1983年

⑩参李学勤《史惠鼎与史学渊源》,《文博》1985年6期, 朱自清《诗言志辨》,《朱自清全集》第六卷,江苏教育出版社1996年,第148页